مع الاعتذار عن الرنين القاتم والمقابري لعنوان المقال، ماذا يعني «الوجة العميق» في شبكة التواصل الاجتماعي الهائلة الامتداد «فايسبوك»؟ إنه بالاختصار، أن تصل علاقة الأفراد مع شبكة «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي، إلى نقطة الانكشاف الكامل. لا اختباء من «الوجه العميق»، لا على الشبكة ولا حتى في الحياة الفعلية التي باتت شوارعها ومؤسساتها ومبانيها ومطاراتها ومنشآتها، مثقلة بالكاميرات الرقميّة. سواء ظهر وجهك كاملاً أم ظهر جانب منه، سواء كانت الإضاءة كافية لإظهار ملامحه كلها أم سيئة فلا تبان إلا بعض ملامحه، بل حتى لو كان وجهاً في زحام المترو أو الـ «مول» أو حتى أثناء سيرك في تظاهرة، سيتعرّف «الوجه العميق» إليه، يتكشفه ككلب بوليس يتشمم خرقة مضمّخة برائحة المطلوب، ثم يكتب على كل صورة: هذا هو، إنّه هو، لا غيره ولا سواه!

في حدائق كاليفورنيا

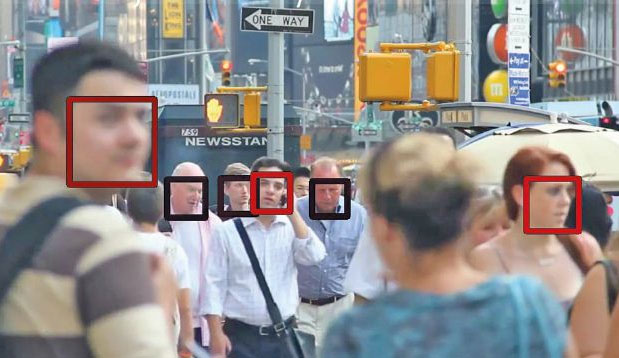

حاضراً، يصعب على الكومبيوتر أن يتعرّف إلى وجه لأحد الأفراد في الأوضاع كافة، إلا إذا «دُرّب» على يد مُبرمِج محترف لأداء تلك المهمة. هناك عوامل كثيرة تتدخّل في صورة الوجه، ما يصنع فوارق في مظهره في الصور. وهناك 4 عوامل أساسيّة تصنع الفوارق: العمر، ووضعية التصوير، وتفاوتات الإضاءة، والتعابير التي تكون مرتسمة على الوجه لحظة التقاط الصورة. (انظر مجموعة الصور للشخص نفسه في المقال).

لكن، خلف الحدائق المحيطة بالمقر الرئيسي لشركة «فايسبوك» في كاليفورنيا، هناك جمع من مختصي الكومبيوتر لا يعتقد بأن تلك الرباعية تمثّل عائقاً فعليّاً أمام قدرة التقنية الرقميّة في التعرّف إلى الوجوه. بالأحرى، يعتقد أولئك الخبراء العاملون في صفوف تقنيي «فايسبوك»، أن التقنية الرقميّة تستطيع تقليد عين الإنسان في تمكّنها من ملاحظة هوية الوجه، حتى لو رأت جزءاً منه. يجمع ذلك النفر من الخبراء مقارباتهم لصنع نظام تقني متطوّر في التعرّف إلى الوجوه، يسمى «نظام الوجه العميق»Deep Face System. وتذكيراً، ظهرت تقنية التعرّف إلى الوجه Face Recognition منذ قرابة عقدين، وتوّلت شركة «إنتل» تطويره بقوّة، بل إنها توصّلت قبل أقل من عشر سنوات إلى نظام للتفتيش في أشرطة الفيديو، سمّته نظام «التنقيب في الأشرطة المرئيّة – المسموعة» Audio – Visual Mining.

ومنذ انطلاقتها، تعتمد شبكة «فايسبوك» على نظام التعرّف إلى الوجه الذي يمكّن من التعرّف إلى صور متشابهة لصورة أصيلة يعتمدها ذلك النظام. وفي العام المنصرم، أثار نظام التأشير، بمعنى وضع تعريف إلكتروني («تاغ» Tag) على الصور التي تظهر فيها وجوه الأفراد، في الصور كافة، من دون طلب إذن من صاحب الصورة الأصلية، ولا ممن ظهر ذلك الشخص في صورة مشتركة معه. وحينذاك، أثار وضع الـ «تاغ» على الصور نقاشات قادتها مجموعات الحفاظ على الخصوصيّة الفردية والحرية الشخصيّة على الإنترنت، خصوصاً في الدول الغربيّة. ولكن، لم يصل ذلك الحراك إلى نتيجة ملموسة في ممارسات شبكة «فايسبوك».

ويبدو أن الخبراء العاملين خلف حدائق «فايسبوك»، ربما يزيدون الأمر احتداماً عبر اعتزامهم تطوير النظام الحالي للتعرّف إلى الوجه، كي يصل إلى «نظام الوجه العميق»، وربما انتقل ذلك النظام عينه بسرعة إلى مرحلة يصبح فيها مطبّقاً على أشرطة الفيديو أيضاً، ما يكفل إثارة مشاكل ونقاشات أشد احتداماً، لا لسبب أقل من أنها تضع المسمار الأخير في نعش خصوصيّة الأفراد على الإنترنت. وفي عالم يتزايد ثقل النقاش الأمني، خصوصاً عبر اتصاله بالإرهاب وبالحرية الفردية في ظل عالم تتزايد مستويات الإرهاب فيه، من المرجح أن تصل تلك الأمور إلى أمدية شديدة الحساسيّة.

مئات ملايين الصور يوميّاً

تدرّب مجموعة خبراء «فايسبوك» كومبيوتراتها في شكل عملي. ويتولى الجمهور إمدادها بما يلزم كي تنتهك… خصوصيّة ذلك الجمهور! كيف؟ يكفي القول أن جمهور «فايسبوك» يضخّ يوميّاً قرابة 400 مليون صورة ثابتة لوجوه مستخدمي «فايسبوك» الذين وصل عددهم إلى قرابة 1.3 بليون شخص، ما يقارب سدس البشرية كلها!

ومع قاعدة بذلك الاتساع، تنفتح مساحات واسعة أمام تدريب الكومبيوترات على التعرّف إلى العلاقات بين الصور التي يضعها الأفراد لوجوههم في مناسبات مختلفة، بل إنها تلتقط في ظروف شديدة التفاوت. النتيجة؟ هناك قاعدة واسعة للتدرّب على التعرّف إلى الوجه عينه في الأوضاع كافة التي يعيشها في الحياة اليوميّة.

بالنظر إلى كثافة المعطيات، ليس غريباً أن يبدي مهندس الكومبيوتر يانن لي تشون، وهو يقود فريق صنع «نظام الوجه العميق»، تفاؤله بقرب إنجاز ذلك النظام في صورته النهائية خلال العام الحالي. ويصرّ تشون الذي تخرّج في «جامعة مدينة نيويورك» ويقود قسم الذكاء الاصطناعي في «فايسبوك»، على أن «نظام الوجه العميق» لا ينتهك خصوصيّة الأفراد وحرياتهم. ويستند في ذلك، وفق ما ورد في غير مقابلة مع الإعلام الأميركي، إلى أن «فايسبوك» تعتزم إعطاء الأفراد الحق في تغطية وجوههم في الصور التي تكتشف فيها وجوههم. هل تبدو حجة كافية؟ في تفاصيل تلك «الحجة» أن شركة «فايسبوك» تكون قادرة على التعرّف إلى الوجه أين ما ظهر، وتحتفظ بتلك المعلومات عن الصور وأصحابها في كومبيوتراتها الرئيسيّة، ثم ترسل إشعاراً إلى من جرى التعرّف إلى وجهه، كي تعطيه خيار التغطية من عدمه. هل يكفل ذلك خصوصيّة الأفراد فعليّاً، خصوصاً إذا جرى النظر إلى ذلك الأمر في ظل التجربة الفعليّة مع المعلومات في شبكة «فايسبوك». ألم تكن تلك الشبكة ممن أمد «وكالة الأمن القومي» بمعلومات عن الجمهور، من دون استئذان أي منهم؟ ألم تتسرب غير مرّة معلومات عن تجارة واسعة بالمعلومات عن الجمهور، تجري مع شركات الإعلان عبر الإنترنت؟ ما هي الضمانات بألا تتكرّر تلك الأمور التي جرت كلها من دون علم الجمهور، بل درّت على شبكة «فايسبوك» أرباحاً طائلة من أموال الإعلانات؟ لنرجع خطوة إلى الوراء، ونأخذ نفساً عميقاً. هل يقبل الأفراد كلهم أن تكون صورهم، حتى تلك التي تلتقط من دون علمهم (في تظاهرة، في زحام الشوارع، في المترو، في المدارس…)، معرّفة ومخزّنة وجاهزة للنشر في أي لحظة؟ هل يملك الأفراد في شبكة «فايسبوك» الحق في إلزام الشركة بألا تقدّم صورهم حتى إلى جهات أمنية ورسميّة، إلا بإذن منهم؟ ماذا لو تسرّبت إلى مجموعات «هاكرز» أيضاً، على غرار الانكشاف الذي عانته فنانات هوليوود السنة الفائتة؟ الأسئلة أشد تعقيداً من أن تحتمل إجابات مبسّطة.

إشكاليّة الملكية الفكرية

يقود النقاش حول الحقّ في التعرّف إلى ذلك الحدّ «العميق»، إلى وجوه الأفراد وهويّاتهم، إلى نقاش حول الملكيّة الفكريّة للصور الشخصيّة، وهو أمر يتّصل بمجمل النقاش عن الملكيّة الفكريّة عموماً.

شكّل ذلك الموضوع مسألة إشكاليّة بصورة دائمة في الدول المتقدّمة في المعلوماتيّة والاتصالات، خصوصاً الولايات المتحدة. وفي مقدّمة المفكرين الأميركيين الذين أثّروا في مجريات ذلك النقاش، يبرز المفكر لورانس ليسيغ الذي يكرّس كتباً ومواقع إلكترونيّة لتعمل على نشر المعرفة والمعلومات، بالضد من التشدّد في الملكيّة الفكريّة. واستطراداً، أثمرت جهود ليسيغ وآخرين، منهم المفكر الأميركي هال إبلسون، وهو بروفسور في المعلوماتية في «معهد ماساشوستس للتقنية»، إلى أشياء مثل «المبدعون العامون» («كريتيف كومنز» Creative Commons) التي صارت عنواناً وأداة لنشر المعرفة عالميّاً.

في نفسٍ مُشابِه، يرتفع صوت شخص من داخل المؤسّسة العسكرية الأميركيّة، هو نائب وزير الدفاع السابق وليام ج. لين الثالث، مُطالباً البنتاغون بتخفيف قيود الملكيّة الفكرية، كضرورة لنقل البنية التحتيّة للصناعة العسكريّة الأميركيّة إلى مرحلة العولمة.

ظلال «آي فون»

في تفسيره لمناداته بضرورة تخفيف قيود الملكيّة الفكرية، يسوق لين الثالث أسباباً متنوّعة. ويلاحظ أن البنتاغون دأب على رعاية براءات الملكية الفكرية، منذ بدايات الصناعة العسكرية الأميركية. ويرسم ذلك صورة شركات تعمل في بلدها وتحمي ابتكاراتها بقوة تشابه حماية الدول حدودها. وألقى العصر الرقمي بتحدياته على تلك الصورة. لنأخذ هاتف «آي فون» مثلاً. صحيح أنه ينتج بواسطة شركة أميركيّة لكنه يتضمن مجموعة كبيرة من التقنيّات التي تصنع في مختبرات «آبل» داخل أميركا وخارجها، إضافة إلى تقنيات عالمية تشتريها تلك الشركة. بقول آخر، يمثّل «آي فون» منتجاً تقنيّاً يدين بتقدّمه إلى بنية تحتيّة في البحوث والتطوير والصناعة، تعمل على مستوى معولم تماماً.

كم من الجنود الأميركيين يستخدمون «آي فون» أو غيره من الهواتف التي تصنع بصورة معولمة مشابهة؟ يجدر الاعتراف بأن المعلوماتية والاتصالات تغلغلت في الحياة اليومية للشعوب كافة، كما تغلغلت في قلب الأسلحة كافة، بل صارت ركناً نوعيّاً في التفكير الاستراتيجي.

وتبدي الشركات العملاقة في المعلوماتية نفوراً من التعامل مع البنتاغون لأسباب يأتي في طليعتها تشدّده في مسألة الملكية الفكرية.

لذا، يرى لين الثالث وأمثاله وجوب أن تنتقل الصناعة العسكرية الأميركية إلى مرحلة الانتشار المعولم، وهو أمر يفترض إزالة التشدّد في مسألة الملكيّة الفكرية وبراءات الاختراعات المتصلة بها. هل ينطبق أمر مماثل على حق الأفراد في ملكية صور وجوههم؟